2015.05.25

タバコをやめませんか?

WHO(世界保健機関)の調べでは、毎年、世界では600万人近い人々が、タバコが原因の病気で死亡しているといわれています。しかも、そのうちの1割以上が非喫煙者。つまり吸わない人まで受動喫煙という喫煙の害が及んでいるのです。

WHO(世界保健機関)の調べでは、毎年、世界では600万人近い人々が、タバコが原因の病気で死亡しているといわれています。しかも、そのうちの1割以上が非喫煙者。つまり吸わない人まで受動喫煙という喫煙の害が及んでいるのです。

こうした由々しき現状を背景に、1989年の5月31日、世界禁煙デーが制定されました。日本でも厚生労働省が啓発活動に力を入れており、毎年5月31日から1週間、禁煙週間としてさまざまなキャンペーンが展開されています。

いまや喫煙の健康被害は誰もが知るところ。しかし、それでもタバコをやめられないのはなぜでしょうか。今回はいま一度、喫煙が体に及ぼす影響とそのメカニズムや、禁煙を成功させるコツについてご紹介します。

【他人の健康に影響を及ぼす受動喫煙。分煙ならば避けられる?】 他人のタバコの煙を吸い込む受動喫煙。自分が吸わなくても慢性的にタバコの煙にさらされていると、重大な健康被害が生じてしまいます。特に肺がんのリスクは受動喫煙のほうが高いともいわれます。

他人のタバコの煙を吸い込む受動喫煙。自分が吸わなくても慢性的にタバコの煙にさらされていると、重大な健康被害が生じてしまいます。特に肺がんのリスクは受動喫煙のほうが高いともいわれます。

受動喫煙を避けるため、分煙を実施するオフィスや飲食店も多いようです。しかし、ガラスの囲いで仕切ったり、換気扇を設置していても、喫煙室から煙が漏れることが報告されています。ベランダや喫煙所でタバコを吸っている場合も同様。タバコの煙はしばらく残るため、他者への影響が懸念されます。つまり分煙などの配慮があっても、受動喫煙を完全に防ぐことは難しいのです。

【タバコはなぜやめられないの?】 タバコが悪いとわかっていてもやめられない。それは意志が弱いせいでしょうか。いいえ原因はタバコの主成分・ニコチンの持つ強い依存性にあります。

タバコが悪いとわかっていてもやめられない。それは意志が弱いせいでしょうか。いいえ原因はタバコの主成分・ニコチンの持つ強い依存性にあります。

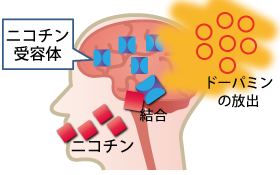

タバコを吸うとニコチンが肺から血中に入り、すぐ脳に到達します。脳には「α4β2ニコチン」という受容体があり、ニコチンがこの受容体に結合すると快感を生じさせる物質・ドーパミンが放出。するともう一度タバコを吸いたくなってしまいます。これを繰り返すと、吸わないとイライラなど禁断症状が現れてしまい喫煙がやめられなくなります。これをニコチン依存症といいます。

★あなたのニコチン依存症度Check!!

あなたのニコチン依存症度を調べてみましょう。以下の答の( )内の数字を合計してください。

合計6点以上は重度のニコチン依存症が疑われます。

Q1:朝、起床後何分で最初の喫煙をしますか。

・5分以内(3)

・6〜30分(2)

・31〜60分(1)

・61分以後(0)

Q2:寺院や、図書館、映画館など、喫煙を禁じられている場所で禁煙することが難しいですか。

・はい(1)

・いいえ(0)

Q3:1日の喫煙の中でどれが一番やめにくいですか。

・朝最初の1本(1)

・その他(0)

Q4:1日に何本吸いますか。

・31本以上(3)

・21〜30本(2)

・11〜20本(1)

・10本以下(0)

Q5:他の時間帯より起床後数時間に多く喫煙しますか。

・はい(1)

・いいえ(0)

Q6:ほぼ1日中、床に伏しているような病気の時でも喫煙しますか。

・はい(1)

・いいえ(0)

Q7:あなたのよく吸う銘柄のニコチン含有量はどのくらいですか。

・1.3mg以上(2)

・1.0~1.2mg(1)

・0.9mg以下(0)

Q8:どのくらいの頻度で深く吸い込みますか。

・いつも(2)

・時々(1)

※公益財団法人 健康・体力づくり事業財団HP/厚生労働省「最新たばこ情報」より

【禁煙を成功させるには…】

禁煙を始める前には十分な準備が必要です。

まずは ①なぜ禁煙が必要なのか考えましょう。健康のため?家族のため? それとも経済的なことですか? それをメモに書き出し、気持ちを整理しておきましょう。

次に ②どんな時間帯や状況でタバコを吸っているのか、自分の行動を観察しメモしましょう。喫煙パターンを把握し、吸いたくなった際の対処法も準備しておきます。

さらに ③禁煙を始める開始日は事前に決め、その日に合わせてタバコや灰皿などを整理します。開始日は休暇や週末などを利用し、近々重要な会議などストレスがかかる行事がないかも確認しましょう。

禁煙すると太るといいますが、これはタバコがなく口寂しいことでついつい食べてしまうためです。口寂しいときはノンシュガーのガムやアメ、カロリーの低い干し昆布などを用いましょう。また体重が増えたからと急いでダイエットを始めると禁煙が辛くなり失敗する恐れがあります。焦らず禁煙が継続してきた頃に少しずつ減量にチャレンジしてみましょう。

適切な支援を受けることも禁煙成功のカギ。禁煙教室でアドバイスを受けたり、禁煙外来で受診するなど、専門家のサポートも大きな力になります。ニコチン入りのガムやパッチ(貼り薬)といった禁断症状を軽くするニコチン代替療法もあり、特にニコチンパッチは比較的強い禁断症状のある方に向いているので、心配な場合は早めに相談してみましょう。

禁煙は喫煙者はもとより、周囲にいる人の健康のためにも重要なことです。ご自身の、そして大切なご家族の健康被害が現実のものとならないよう、いまこそ禁煙にチャレンジしていただきたいものです。